原水爆禁止2025年世界大会 科学者集会(日本科学者会議オンライン講演/2025年8月3日)

核 廃 絶 ── 仁科芳雄博士がめざしたもの

上山 明博(ノンフィクション作家/日本科学史学会会員)

1:はじめに

本日は、歷史ある「原水爆禁止 科学者集会」にお招きいただきありがとうございます。ノンフィクション作家の上山明博と申します。

私は今から6年前に、仁科芳雄の評伝を書きはじめ、原爆投下80周年の今年(2025年)、ようよう上梓いたしました。その本『仁科芳雄 ——「原爆を作ろうとした物理学者」がみたもの』(青土社刊)が、実行委員会の方々の目に留まり、講演依頼をお受けすることとなりました。

私の講演のタイトルは「核廃絶 —— 仁科芳雄博士がめざしたもの」といたしました。資料を作りましたので、共有したいと思います。

▲仁科博士の展示パネルの前に立つ著者、理研・仁科研究棟1階ロビーにて

資料の表紙に掲げた写真は、昨年私が仁科芳雄の取材のために、埼玉県和光市の理化学研究所(理研)を訪ねたときのものです。

仁科芳雄の生涯を追って6年間調査をつづけ、最後に確認のために理研の仁科研究棟1階ロビーに入りました。すると、いきなり巨大な仁科博士の展示パネルに出迎えられて、大変驚きました。

これは理研のスタッフの方に撮影していただいた仁科博士との2ショット写真で、今では私の宝物のひとつです。

博士が腰掛けている 巨大なハンバーガーのような形をした鉄の塊は、太平洋戦争中に製作した「サイクロトロン(円形加速器)」です。現在は、東京湾の海の底で眠っているはずです。そのことはまた後で述べたいと思います。

周知のとおり、仁科芳雄といえば、「日本の現代物理学の父」と呼ばれ、理系の人びとのあいだでは知らない人がいないほど、有名な科学者です。仁科は、量子力学の礎を築き、湯川秀樹や朝永振一郎をはじめ、多くのノーベル賞受賞者を育てるなど、数々の輝かしい業績を残しました。

他方、仁科は、太平洋戦争中に日本の原子爆弾の研究を委託され、陸軍ではこの研究を「ニ号研究」の符合で呼びました。なお、「ニ号研究」は、一号・二号の番号ではなく、仁科の名を冠して「ニ号研究」と命名されました。

そして、これはあまり知られていないことですが、日本の「原爆開発」と「核廃絶」の原点は仁科にあります。

本日は、原爆投下80年の節目の今年、「原爆開発と核廃絶」の原点に立ち戻り、その歷史を皆さんと一緒に振り返りながら、核のない未来を実現すための確かな基盤、未来への布石の一助となればと考えています。

2:科学者は戦争に翻弄されたのか

私が上梓した『仁科芳雄 ——「原爆を作ろうとした物理学者」がみたもの』の書評が、最初に『日本経済新聞』に載りました。それがこの記事です。

▲『日本経済新聞』2025年6月7日

新聞書評は限られた文字数のなかで、的確に本の内容を紹介していただき、大変有難く思います。書評の記事は大変有難いのですが、惜しむらくは、この見出しです。

「戦争に翻弄された科学者」というと、皆さんはどう思われるでしょうか。

一般に、先の太平洋戦争で、軍部は原爆の開発を強要し、それに対して科学者は、逆らいきれずに不承不承、原爆の研究に従事したと思われる方が、多いのではないでしょうか。

記事の見出しは、そうしたイメージを前提とて付けられたのではないかと推察します。

日本で最初に原爆の開発を提案したのは誰か? その人物を突き止めるために、私は永田町の国立国会図書館に通いました。そして、ある雑誌記事に辿り着きました。

それは日刊工業新聞・発行の『原子力工業』という雑誌の1955年7月号に掲載された記事です。読んでみましょう。

「昭和15年の半ばを過ぎた某月某日、当時陸軍航空技術研究所長の職にあった私は、新宿から立川へむかう通勤の列車の中で、Y博士を伴ったN博士の口から始めて、原子爆弾の製造に関する実験研究に着手する用意がある旨の申出に接した。 語る人もいささか勢い込んだ様子に見えたが、聞く私も今の今迄、遠い未来の夢だとばかり考えていたことが、にわかに現実の問題として身近かに迫って来るのに対し、心おのずとハズむのを禁じ得なかった。 後で思えば、これが日本における原爆の研究、くわしくは日本陸軍航空における原子爆弾製造に関する研究の発端であった。(安田武雄「日本における原子爆弾製造に関する研究の回顧」)」(『仁科芳雄』第4章「日本の原子爆弾計画の原点」p.79)

執筆者の安田武雄は、戦後、防衛庁の顧問を務めた人物で、昭和15年当時、ここに書いている通り、安田は陸軍航空技術研究所長でした。

昭和15年は太平洋戦争の前年に当たります。その頃、陸軍航空技術研究所は立川にありました。そのため、安田所長とN博士は朝の会議に出席する途中にたまたま遭遇したと思われます。

そして、申し出たN博士とは、理研の主任研究員を務める仁科芳雄博士でした。じつは、安田と仁科は同郷岡山出身の幼なじみで、安田は仁科の一歳上。しかも同じ東京帝国大学理学部の出身です。

「今の今迄、遠い未来の夢だとばかり考えていたことが、にわかに現実の問題として身近かに迫って来るのに対し、心おのずとハズむのを禁じ得なかった」と、安田は回想しています。小さい頃からすでに二人は原子力をSFの世界のこととして話し合っていたのかもしれません。

ここで言えるのは、仁科は軍からの強い要請に押されて、原爆の研究をおこなったのではなく、科学者の純粋な好奇心から、みずから進んで原爆の研究を申し出たということです。

つまり、原子核物理学の基礎研究をおこない、それによって得られた研究成果を原子力の応用に繋げることを思い立ち、旧知の安田に提案したと思われます。(この当たりの事情は、『仁科芳雄』第4 章「日本の原子爆弾計画の原点」に詳述しましたので興味のある方は読んでください。)

仁科が主導した原子爆弾開発計画の関連書類は、敗戦時にほとんどすべてが焼却処分されました。しかし、その極一部は複数の人の手を介して現在国立国会図書館本館4階の憲政史料室に厳重に保管されています。その機密文書を読むと、日本の原爆開発計画、すなわち「ニ号研究」の概要を知ることができます。

それを理解するために、次ぎにサイクロトロンについて簡単にお話したいと思います。

3:サイクロトロンとは何か

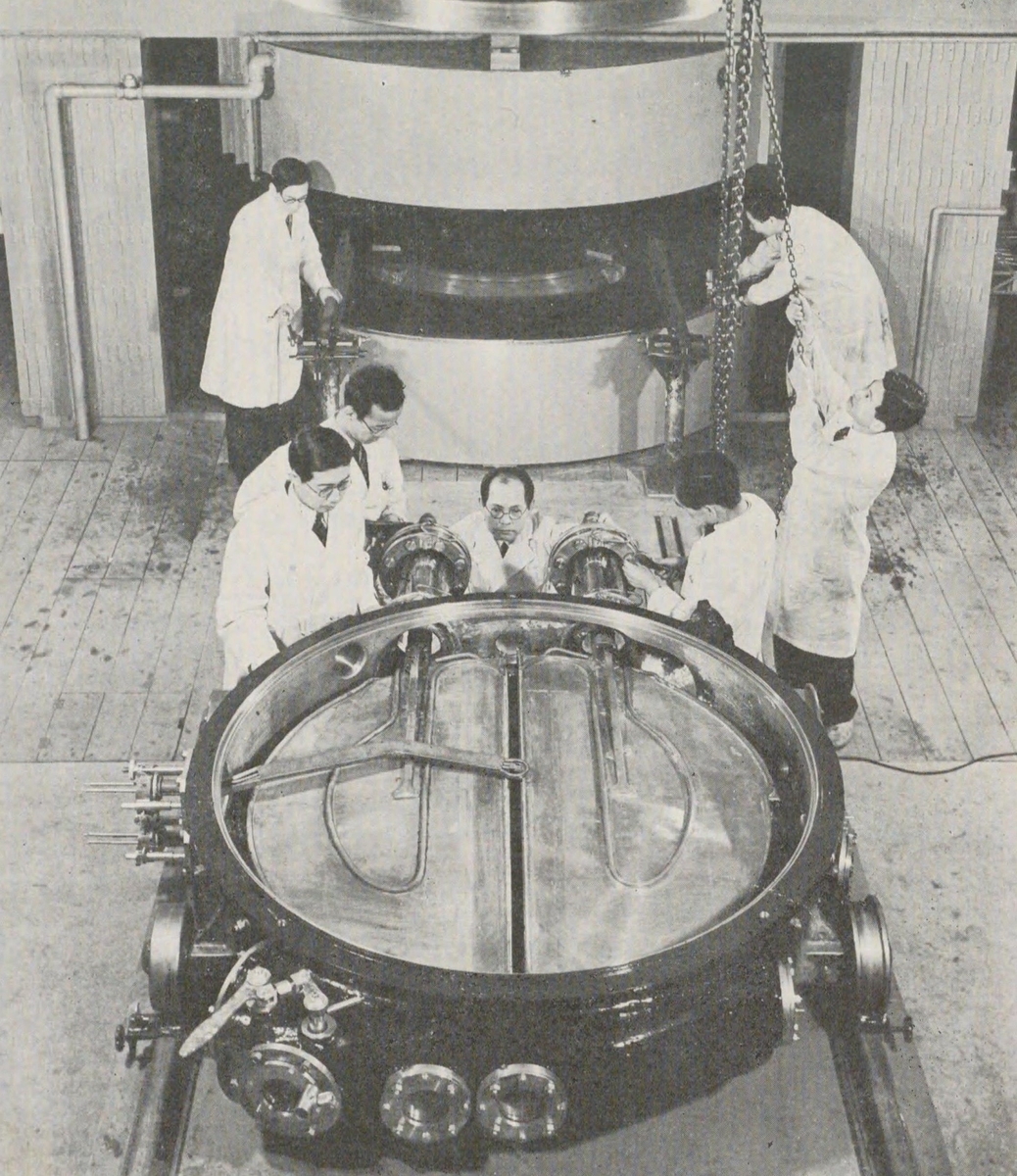

▲サイクロトロン『科学研究所報告 第27輯第3号』昭和26年6月

図に示した左側の丸い部分が、「円形加速器」の本体、右側の筒状の部分が本体に付随する「高周波共鳴器」だと思われます。

米国の物理学者のアーネスト・ローレンスがサイクロトロンを発明し、特許明細書を米国特許商標庁(USPTO)に提出して、1935年に特許権を取得します。

一方、仁科は雑誌を介してローレンスのサイクロトロンの発明を知り、サイクロトロンの製作に着手します。そして1937年に、26インチ・サイクロトロンを製作し、アメリカに次いで2番目のサイクロトロンを誕生させます。

さらに仁科は60インチ・サイクロトロンを完成させ、核物理の実験の最先端に立ちます。こう言うと簡単そうに聞こえますが、仁科は大変苦労し、60インチ・サイクロトロンを完成させるのに10年の歳月を要しています。

余談ですが、ローレンスがUSPTOに提出した特許明細書を見ると、仁科のサイクロトロンの設計図と酷似しています。実は、仁科はローレンスに頻繁に手紙を書き、ローレンスから助言を得ながら試行錯誤の末に完成させました。

周知のとおり、サイクロトロンは、原子核物理学の基礎研究に極めて有効な実験装置で、当時、核変換の実験が盛んにおこなわれました。こうした実験の中から、欧州のドイツで不思議な現象が発見されました。その現象は「細胞分裂」になぞらえて「核分裂」と呼ばれ、その発見によって「原子爆弾」の可能性が拓かれるのです。

しかし、1938年の核分裂発見のニュースは日本には入ってきませんでした。なぜなら日本は、アメリカを中心とする連合国から仮想敵国と見做され、世界から孤立していたからです。

そして1941年12月、日本は真珠湾を攻撃し、太平洋戦争に突入します。

仁科は、サイクロトロンを用いた実験を通して独自に原爆の可能性を認識し、研究を進めました。(仁科が「二号研究」をどのようにおこなったかについては、今日の主題ではないので、残念ですが割愛させていただきます。興味のある方は、恐縮ですが本を読んでください。)

こうした状況の中で、やがて運命の日がやって来ます。1945年8月、広島と長崎に原子爆弾が相次いで投下されたのです。

核物理学の第一人者であった仁科は、大本営の要請を受けて、軍用機で被爆地に急行し、広島と長崎で被爆の実相を目の当たりにします。そして、「残念ながら原子爆弾に間違いありません」と涙ながらに電話で第一報を入れ、日本は無条件降伏します。

日本に上陸したGHQは、ジープに分乗して駒込の理研に侵入し、まっ先に仁科研究室を占拠します。そして1945年12月、仁科が製作した60インチ大・サイクロトロンの解体作業を始めます。それを『ライフ(LIFE)』誌は小特集を組んで伝えました。

次ぎに見ていただくのは小特集の巻頭ページの写真です。米兵がサイクロトロンの上に乗り、ガスバーナーを使って解体する様子です。

このとき仁科は、米兵に「これは私の10年分の人生だ。爆弾とは何の関係もない。(This is ten years of my life. It has nothing to do with bombs.)」と言って制止したと、『ライフ』は伝えています。

▲『ライフ(LIFE)』誌(1945年12月24日)

次の写真もライフに掲載されたもので、東京湾の沖合4,000フィートの海底に投棄しているところです。

米兵が合図をして、甲板からサイクロトロを投げ捨てています。堅牢な鋼鉄で出来ているために解体できず、ほぼ原型のまま投棄していることが確認できると思います。

次ぎに紹介するのは、中曽根康弘の自叙伝『自省録』の中の一文です。

「1945年か46年でした。マッカーサーのGHQが、仁科芳雄博士のつくったサイクロトロンを品川沖に放擲した新聞記事です。それを見た私は非常な怒りを覚えました。彼らは、原爆に関係しているといって、サイクロトロンを放擲したのですが、これは科学技術の基礎的な平和研究施設でした。そういうものまで、国民の見ている前で無残にも品川の沖に捨てることに、心底から屈辱感を覚えました。やはり日本は科学技術で国を興さなくてはいけないという思いを強くしました。(中曽根康弘『自省録』)」(『仁科芳雄』第8章「被爆国から原発大国へ」pp.179-180)

「1945年か46年」と書いていますが、正確には1945年12月、このとき中曽根は26歳の若者でした。

その後、中曽根は衆議院議員に当選し、原子力基本法案を議員立法で成立させ、田中角栄内閣で通産大臣に就任し、1982年に首相となったのは周知のとおりです。

後年、関西電力の内藤千百里元副社長(当時91歳)は、朝日新聞社の記者の取材に応じて、中曽根さんが通産大臣になった田中内閣の頃から、関西電力の社長が歴代の首相や通産大臣などに盆暮れ一千万円ずつ、年間約二千万円の献金を指定の場所に持参することが慣習化するようになった(『朝日新聞』2014年7月28日)と答え、、それ以降、日本は原子力発電立国の道を推進したことを明かしました。

つまり、サイクロトロン破壊事件は、アメリカ政府によって戦後の日本の原子核物理学の研究を意図的に中断させる目的でおこなわれ、それは同時に、唯一の戦争被爆国である日本が、戦後、原発大国の道を歩みはじめるひとつの大きな理由となったことを示しています。

5:爆心地に立った仁科の想いとは何か

次ぎに、時計の針を巻き戻して、原爆が投下された直後についてお話したいと思います。

仁科は大本営の要請で軍用機に搭乗して広島と長崎の被爆地に急行し、詳細な被爆調査をおこないます。そして調査報告書を大本営に提出しました。

私は、仁科が広島と長崎の被爆地で何を感じたのか? 彼の心情を知りたいと思いました。そしてある文章を発見しました。それは、原爆投下の8カ月後、1946年4月に雑誌『改造』に寄せた一文です。

「原子爆弾の攻撃を受けて間もない広島と長崎とを目撃する機会を得た自分は、その被害の余りにもひどいのに面を被わざるを得なかった。 至る所に転がっている死骸はいうまでもなく、目も鼻も区別できぬまでに火傷した患者の雑然として限りなき横臥の列を見、その苦悶の呻きを聞いては、真に生き地獄に来たのであった。〈中略〉 そして戦争はするものではない。どうしても戦争は止めなければならぬと思った。(仁科芳雄「原子力の管理」)」(『仁科芳雄』第6章「核開発から核廃絶へ」pp.143-144)

このとき仁科は、自分が進んで提案し主導した研究が、人類に何をもたらすのかを深く自覚し、科学者として自責の念にかられます。そして仁科の心の内奥に、「核廃絶」という想いが着床します。これを境に、仁科は「原爆開発から世界平和へ」と、大きく転換するのです。この当たりが、今日のお話の主要テーマです。

6:科学者の義務とは何か

仁科は戦後、唯一『原子力と私』というタイトルの自伝的エッセーを上梓しています。その中で、彼は科学者の義務について、こう述べています。

「原子力の応用は一般人に対して原子爆弾ほど目ざましいものは見られない。その結果として科学を呪う声も聞かれるのである。〈中略〉 若し人類が戦争というものをこの地上から追放することさえできるならば、原子爆弾はただ過去の遺物となり、原子力は文化の発展と人類の進歩だけにその役目を果たすことになるであろう。そうなってこそ始めて、真の原子力時代が来るのである。 これはわれわれの義務である。(仁科芳雄『原子力と私』)」(『仁科芳雄』第10章「戦争の放棄と核の廃絶」p.199)

仁科は、「二号研究」を主導した科学者として、敗戦後、大きな自責の念にかられ、まっ先に核廃絶を主張し、そのための活動を展開させます。このとき仁科は、戦争と核兵器をセットにして、地球上から廃絶することをめざしました。なぜなら、戦争は最終的に、核の保有をめざすと考えたからです。

戦後、日本政府は、ときのアメリカ大統領アイゼンハワーが提唱した「核の平和利用(アトムズ・フォー・ピース)」のスローガンに便乗して、バラ色の原子力の時代の実現をめざし、原発を推進します。

しかし、核物理学の第一人者として原爆の研究開発を主導した当の仁科は、核の平和利用は、核兵器を廃絶してはじめて、口にすべきだという発言を、新聞や雑誌に繰り返し述べています。

つまり、原子力の時代と言うのであれば、核兵器を廃絶して初めて言えるのではないか。「核は科学者が生み出したのだから、核を廃絶することは、われわれ科学者の責任である」という主張を展開します。

7:日本学術会議とは何か

1949年1月、日本学術会議の第1回総会で、吉田茂首相の代理として殖田俊吉法務総裁が総会に臨席します。

このとき殖田総裁は、「時の政権に影響されることなく、学問の自由を尊重する日本学術会議の創設を祝福する」という吉田首相の祝辞を代読して、日本学術会議は設立します。

同年10月、日本学術会議の副会長を務める仁科が中心となって日本学術会議の総会で提案し、日本学術会議声明として世界に向けて発表したのが、この声明文です。

「日本学術会議は、平和を熱愛する。原子爆弾の被害を目撃したわれわれ科学者は、国際情勢の現状にかんがみ、原子力に対する有効なる国際管理の確立を要請する。(日本学術会議声明1949年10月6日)」(『仁科芳雄』第10章「ソ連の核保有と核の国際管理」p.206)

1949年10月6日に発表した声明文は、非常に短いものです。

しかし、人類初の被爆国である日本は、当時連合軍の占領下にあり、プレスコードが敷かれていました。そのため、GHQによる厳しい検閲がおこなわれていた中にあって、日本学術会議の声明文は、原子爆弾に関して公的機関が唯一世界に向けて発信したメッセージであり、その意義は極めて大きいと思います。

その後、仁科は、恩師のニールス・ボーアと軌を一にしてニューヨークの国際連合に原子力の管理を積極的に働きかけています。おそらく仁科とボーアは連絡をとりながら国連に働きかけたのではないかと考えています。

じつは、日本学術会議が設立する3年前の1946年、日本国憲法の草案が発表されました。このとき仁科は、その草案の第9条に着目します。そして、憲法で戦争の放棄を掲げる日本が、世界の模範となって核廃絶を主導する確かな基盤ができると、大いに喜びました。また、日本が太平洋戦争で得た最大の成果は、「日本国憲法」だと言っています。

そこには、戦争の放棄を憲法に掲げる日本が、いわば世界のロールモデルとなり、率先して原子力の国際管理を働きかけることで、核廃絶の国際合意を各国に促すという仁科の大きな意図があったと思います。

そうした仁科の遺志を色濃く反映した日本学術会議の声明が1950年に発表されます。

8:世界平和の使として

「われわれは、文化国家の建設者として、はたまた世界平和の使として、再び戦争の惨禍が到来せざるよう切望するとともに、さきの声明を実現し、科学者としての節操を守るためにも、戦争を目的とする科学の研究には、今後絶対に従わないというわれわれの固い決意を表明する。(日本学術会議声明 1950年4月28日)」(『仁科芳雄』第10章「ソ連の核保有と核の国際管理」p.208)

この声明を発表した翌年、戦争の放棄と核の廃絶のため活動していた仁科は、1951年、60歳の若さで急逝します。死因は肝臓癌でした。

仁科の病理解剖が東京大学でおこなわれ、その結果、白血球数が異常に低かったことから、サイクロトロンから放出する放射能を長年浴びながら実験に従事し、また、広島・長崎の原爆調査において爆心地で陣頭指揮を執ったことが、癌の大きな要因になっただろうと思われます。

仁科の死の4年後の1954年、ビキニ環礁で第五福竜丸が死の灰を浴び、原水爆の放射能被害が世界で広く知られるようになります。逆に言えば、それまでは、ほとんど知られていませんでした。

もちろん、広島・長崎の被爆者や、爆心地に入った仁科のような一部の科学者は知っていました。しかしながら、被爆の情報はプレスコードによって厳しく統制されていました。そのため、第五福竜丸事件の発生によって初めて被爆の惨状が広く世界中に知られるようになりました。

これを受けて翌1955年に「ラッセル=アインシュタイン宣言」が発表され、湯川秀樹もそれに署名します。その後、仁科の遺志を受け継いだ湯川秀樹と朝永振一郎は、1975年に「湯川・朝永宣言」を発表し、核廃絶を展開します。

そして1980年に、オランダで開催されたパグウォッシュ会議で、湯川はメッセージを寄せています。このころ湯川は、前立腺癌を患いとてもコメントが出せる状況ではなかったのですが、病身を起こしてメッセージを起稿しました。

このとき湯川は、核廃絶の目標が実現していない理由を次のように指摘しました。

9:核廃絶をめざして

「〝核兵器は絶対悪であり、除去されなくてはならない〟という考えを、非現実的であるとして斥け、〝核兵器と共存しながら平和を保とう〟という幻想に取り憑かれたことにある、と私は思います。 これは原理的に間違っているだけでなく、核兵器保有国の既得権益に無意識的にせよ、あるいは意識的によりかかったものであり、この上に立てられた如何なる世界の平和構想も、到底多くの核兵器非保有国に対して説得性をもち得ないでありましょう。(湯川秀樹「パグウォッシュ会議に寄せて」1980年8月)」(『仁科芳雄』第10章「湯川・朝永宣言」pp.215-216)

湯川は、「核兵器は絶対悪であり、核抑止は幻想である。核抑止の考えは最初から破綻している」と主張しています。この文章に続けて、湯川は、「核廃絶が如何に困難であろうとも、世界の恒久平和の実現に向かって皆で一緒に努力しましょう」と訴えてメッセージを締めくくりました。

その後、湯川は前立腺癌の手術を受け、翌年、74歳で亡くなりました。1980年8月にパグウォッシュ会議に寄せたメッセージが、文字通り湯川の遺言となりました。

10:まとめ

歷史は、伝える意思をもたなければ、消滅してしまいます。そのため、歷史を探索した者は、その成果を後世に正しく伝える義務があると考えます。

仁科は太平洋戦争中、日本の原爆計画である「二号研究」を主導しました。そして1945年8月、広島と長崎の爆心地にいち早く入り、そこで被爆の実相を目の当たりにします。

仁科は、みずから提案し牽引した原爆研究が、人類に何をもたらすかを深く認識し、強い自責の念にかられます。そして、世界の科学者や国連に対して、核の「国際管理と廃絶」を積極的に働きかけます。その矢先、1951年に仁科は肝臓癌で亡くなりました。

その仁科の衣鉢を継いだ人物が、湯川秀樹と朝永振一郎でした。湯川と朝永は、「湯川・朝永宣言」などを通して世界の科学者に積極的に核廃絶を訴えました。

そして、広島・長崎の原爆投下80年の大きな節目を迎えた今、私たちが核廃絶の旗を掲げ、訴える重要性は増々高まっていると確信します。

それは、ウクライナの原発が隣接する他国軍によって占拠され、また、イランの核施設が対立する多国軍からミサイル攻撃を受けるなど、核をめぐる国際状況はかつてないほど切迫していることからも明らかです。

核廃絶の必然性。それは、仁科の、そして湯川の、そして朝永の「遺志」を正しく受け継ぐことであり、なかんずく、それは、「科学ならびに科学者の社会的責任」にほかならないからです。

本日は、「日本の現代物理学の父」として知られる仁科芳雄は、実は「日本の原爆開発の原点であると同時に、核廃絶の原点でもある」ということを、実証的にお話しさせていただきました。

最後に、チャットを介して資料を配付いたします。共有画面で見にくかった方は、配付資料でご確認ください。ご清聴ありがとうございました。(拍手)

***

参照文献

上山明博 著『仁科芳雄 ──「原爆を作ろうとした物理学者」がみたもの』(青土社刊、2025年5月15日発行、ISBN 978-4-7917-7711-2)

『

『